À quel moment une société devient-elle industrielle?

Il y a la taille, l’automatisation de la production et la quantité produite. Si vous prenez le bois, Wider à Bussigny – qui exporte à l’international – est dans l’industrie alors qu’une menuiserie de village, qui est à l’échelle locale et à la demande, se trouve plutôt dans l’artisanat. Le paradoxe vaudois est que l’industrie est assez discrète. Ce ne sont pas toujours de grands bâtiments qui en jettent, toutefois des activités de pointe s’y développent.

Quel est le bilan de santé du tissu industriel vaudois?

On peut déjà se féliciter que ce tissu existe. Beaucoup de pays évoquent le besoin de réindustrialisation, alors que, nous, nous avons gardé cet avantage. C’est bien le défi du jour de conserver nos entreprises actives dans ce secteur.

Qu’est-ce qui pourrait l’empêcher?

La concurrence, même féroce, fait partie de la vie économique, mais, quand on vous assène une taxe arbitraire de 39 % sur votre marché de prédilection, le coup est très dur à digérer et fait planer encore plus lourdement l’épée de Damoclès sur de nombreuses sociétés. Certaines ont déjà en partie délocalisé et ne reviendront peut-être pas en arrière.

Pourtant, la fermeture du site de la Verrerie de Saint-Prex n’est pas liée aux humeurs de Donald Trump…

Vous faites bien de donner cet exemple, car il montre une chose : il faut être très courageux pour maintenir de l’industrie en Suisse et Vetropack a estimé que les conditions-cadres helvétiques n’étaient plus suffisantes, surtout quand le renchérissement du prix de l’énergie s’est ajouté à la cherté de notre pays, notamment au niveau des charges sociales.

Le tableau est si noir?

Non, mais il faut être vigilant. Nous avons des entreprises exceptionnelles, de renommée mondiale. Si vous prenez l’horlogerie à la vallée de Joux, des fleurons de la pharmacie sur la Côte et bien d’autres, qui ne se situent pas uniquement autour des universités, mais sur tout le territoire et dans des domaines parfois peu connus.

Les plus récentes sont souvent liées, au tout début, à l’EPFL. N’est-ce pas une forme d’assurance-vie?

C’est plutôt le cœur du sujet ! Vous avez des étudiants brillants qui bénéficient d’une longue période de formation, qui lancent leur start-up, qui font de l’innovation et qui lèvent les premiers fonds dans le canton. Mais lorsqu’il faut passer à la vitesse supérieure et trouver des capitaux de plus grande ampleur, ce sont notamment les États-Unis qui entrent en scène. Si l’on ajoute à cette réalité des taxes de 39% en plus et que votre marché est américain, alors vous allez développer votre industrie là-bas.

Mais ce n’est pas un mythe de dire qu’il y a assez d’argent en Suisse?

Non, mais nous n’avons pas la même culture du risque et pas davantage de fonds souverain pour en prendre, ce qui nous rend moins compétitifs. Ma crainte, c’est une lente désindustrialisation, d’autant plus que certains de nos chefs d’entreprise ne vont pas attendre les bras croisés que la Maison-Blanche fasse machine arrière.

Un exemple?

Bobst. On y voit une entreprise 100 % vaudoise, ce qu’elle est, mais elle a compris depuis longtemps que sa pérennité dépendait de sa présence sur tous les territoires. La base reste en Suisse, mais elle est devenue agile pour répondre aux diverses crises possibles et autres scénarios improbables.

On parle ici d’un fleuron mondial. Y en a-t-il d’autres et en voyez-vous naître de futurs?

Il ne faut quand même pas bouder son plaisir en évoquant Nestlé, Logitech ou Kudelski, même s’ils ont beaucoup évolué depuis leur fondation pour devenir des marques globales. Mais leurs fondateurs ont surtout ouvert la voie et montré qu’il est possible d’y arriver.

Y a-t-il d’autres raisons de se réjouir?

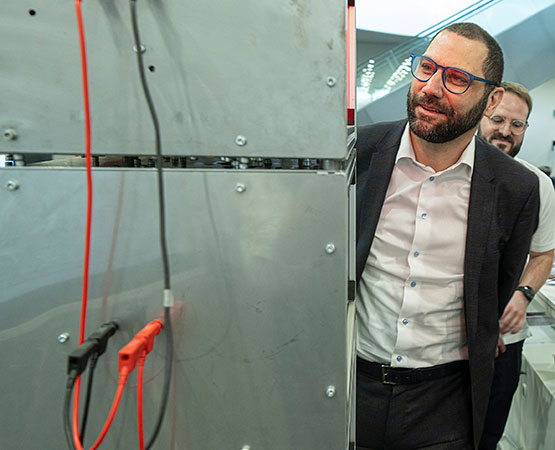

Mais plein ! Quand je sillonne le canton de Vaud ou que je suis invité à célébrer des inaugurations ou des jubilés, je suis sans cesse bluffé par des entreprises dont on ne connaît pas le nom, mais qui sont leaders dans des marchés étonnants, comme la peau de phoque, l’emballage des médicaments, les composants d’une fusée ou dans l’injection de câbles en milieu sous-marin. Le fleuron, c’est notre incroyable diversité et notre état d’esprit, ce n’est plus une industrie à la Germinal !

À votre avis, quels sont les grands défis du «i» que représente l’Industrie dans le logo de la CVCI?

J’en vois deux principaux. La formation de la relève et le fait de la convaincre de rejoindre ces métiers, mais je pense que le message est en train de passer un peu partout après deux décennies où la seule voie respectable semblait être le gymnase. La seconde – majeure – est celle de la transmission, car l’époque où la génération suivante prenait le relais d’office est révolue. Comment intéresser les cadres à la reprise, comment réunir les fonds, comment faciliter la fiscalité pour éviter de les décourager? La politique a un grand rôle de facilitateur à jouer, mais en prend-elle la mesure?

Et justement, comme le Conseil fédéral est impuissant face au président des États-Unis, que peut bien faire le directeur de la CVCI pour aider ses membres à relever tous les défis des années à venir?

En gros, vous me demandez à quoi on sert! (Rires) Notre travail n’est pas toujours visible depuis l’extérieur, outre tous les services que nous proposons. Notre rôle consiste à s’assurer du maintien et de la mise en place de bonnes conditions-cadres, comme une fiscalité ou des taxes acceptables, qui favoriseront notre compétitivité et notre prospérité. Les entreprises arrivent à la limite de ce qui est supportable en matière de résilience et l’une des solutions pour «survivre» est parfois, malheureusement, de délocaliser. Nous sommes donc sans relâche sur le terrain et au contact des autorités politiques pour exprimer les besoins d’une start-up, d’une industrie, de formation des jeunes – essentielle –, des bilatérales ou de l’entrepreneuriat au sens large. Et aujourd’hui, ce relais des entreprises les plus exposées prend une importance particulière et tout son sens.